林石城(1922―2005年)男,汉族,江苏省南汇人,琵琶演奏家。

是新中国民族音乐教育的奠基人,杰出的民族音乐教育家、理论家,著名琵琶演奏家、编曲作曲家,中国琵琶“浦东派”第六代宗师,中央音乐学院资深教授,中国音乐家协会表演艺术委员会委员、民族音乐委员会委员、琵琶研究会会长。

曾荣获 “国家级教学成果二等奖”“中国音乐金钟奖终身成就奖”“民乐艺术终身贡献奖”等多项重要奖励和荣誉称号。

1941年,琵琶“浦东派”第五代宗师沈浩初先生收他作惟一的入室弟子,他也成为浦东派第六代正宗嫡派传人。先后向“平湖派”吴梦飞先生,“崇明派”樊少云先生,“汪派”汪昱庭先生学习,与杨少彝、孙裕德等先生有着良好的琴谊,博采众长。

上海解放初期,他在上海市总工会成立大会上演出了由他创作的《学生操》,一时轰动。

1948年,他改编了《婆媳相争》《秋思》,开始琵琶音乐创作,许多青年学子登门求艺,叶绪然、刘德海、李国魂等人是最早的一批学生。

1956年后,任中央音乐学院教授。

他整理记写了《养正轩琵琶谱》《鞠士林琵琶谱》《陈子敬琵琶谱》等一批传统曲谱,不仅把工尺谱翻译成简谱或五线谱,还根据前辈艺术家的演奏手法以及自己的学习心得,将其编订整理成琵琶演奏谱。他分别于1956 、1958、1959年出版了我国第一本五线谱《琵琶曲谱》、第一本 《琵琶教材》、第一本《琵琶演奏法》,弥补了琵琶专业教材的空白。

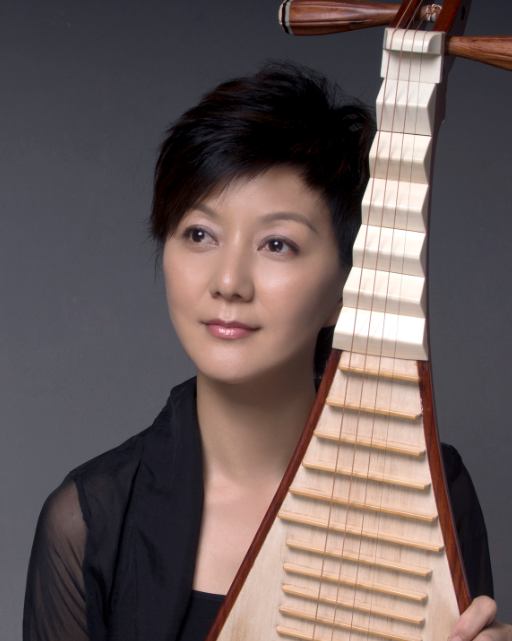

中央音乐学院民乐系主任,琵琶演奏家、音乐教育家。

作为一位蜚声中外乐坛的琵琶演奏家,其精湛而具有典范性的音乐技艺和优雅的东方意蕴,使她成为极少数闪耀着明星光彩的音乐家。

她7岁习琴,先后师从章时钧、孙维熙、林石城,学生时代已是开创琵琶协奏曲专场音乐会的第一人。2011年,她首创个人音乐季,于一周内连续举行独奏、重奏、室内乐、协奏曲等四场不同组合的音乐会,所奏30余部(首)作品几乎概括中国琵琶音乐的经典之作,同时又以《逆水行舟•一个音乐家的时代感受》为题发表学术报告,堪称世纪之初中国最重要的音乐事件。近10年章红艳应邀与澳门乐团合作完成全国30个省市自治区巡回演出,成为走遍中国第一人。

这位自称“琵琶行者”的音乐家,其行迹遍及亚洲、欧洲、北美、南美、非洲、大洋洲30多个国家,曾与郑小瑛、陈佐煌、汤沐海、吕嘉、邵恩、余隆、托马斯·斯利普(美国)、亚伦·哥特弗雷德(以色列)、捷杰耶夫(俄罗斯)等40余位指挥家以及中国爱乐乐团、中国国家交响乐团、澳门乐团、巴伐利亚交响乐团、慕尼黑广播交响乐团、迈阿密交响乐团、巴西国家交响乐团、韩国国家交响乐团、俄罗斯马林斯基交响乐团合作演出。出演于世界著名的纽约卡内基音乐厅、林肯中心、华盛顿肯尼迪艺术中心、波士顿乔丹音乐厅、慕尼黑音乐厅、柏林爱乐大厅、斯图加特莫扎特音乐厅、维也纳金色大厅、俄罗斯马林斯基歌剧院音乐厅等。她被国外媒体称为“来自东方的使者,无与伦比的音乐精灵”。2007年美国国会图书馆和美国国家民俗中心永久收藏其唱片专辑《十面埋伏》。

作为一位杰出的音乐教育家,章红艳现任中央音乐学院教授,博士生导师,民乐系主任,并兼任中央音乐学院国家级非物质文化遗产(音乐类)保护与研究中心学术委员会副主任、《中央音乐学院学报》编委、北京师范大学人文宗教高等研究院兼职教授、美国哥伦比亚大学访问学者。

92年留校任教起,她所教授的学生多人多次荣获“金钟”、“天华”、“飞扬”等国内外重要赛事奖项,多人毕业后走上中央音乐学院、上海音乐学院、浙江音乐学院、中国海洋大学、绍兴文理学院、北京市少年宫等单位的教师岗位。2003年,章红艳开设“弹拨音乐重奏与合奏课”,创立中央音乐学院弹拨乐团并担任主讲教授和音乐总监。致力催生新作,探索不同乐器组合的可能性,这一实践不仅丰富了民族音乐的曲库,还为全国各乐团、院校输送了大量乐队人才。

她还先后应邀于北京大学、中国传媒大学、国家大剧院、中央电视台以及香港城市大学、香港浸会大学、哥伦比亚大学、耶鲁大学、哈佛大学授课。

同时,章红艳又是一位热忱公共音乐教育的志愿者,2008年始,她在国内外许多城市举行“且弹且谈”讲座音乐会,推广高雅艺术及音乐厅文化。她还每月一次在北京持续开设“章红艳音乐文化公益讲堂”,以传统文化和琵琶音乐为内容,普及社会教育。近年,她先后荣获“杨雪兰音乐教育奖”、“宝钢教育基金优秀教师奖”、“北京市师德先进个人”、“北京市劳动模范和先进工作者”和“首都精神文明建设奖”。

乐曲表现的是江南民众为了纪念屈原,在端午节赛龙舟的情景。一声弦起,将端午节龙舟竞渡的热烈场面生动地描绘出来,琵琶起舞换新声,激烈如金戈铁马,舒缓如滴滴细雨,以琵琶模拟锣鼓,穿插民间小曲轮番演奏的方法,将欢腾的热闹场面直观地呈现出来。