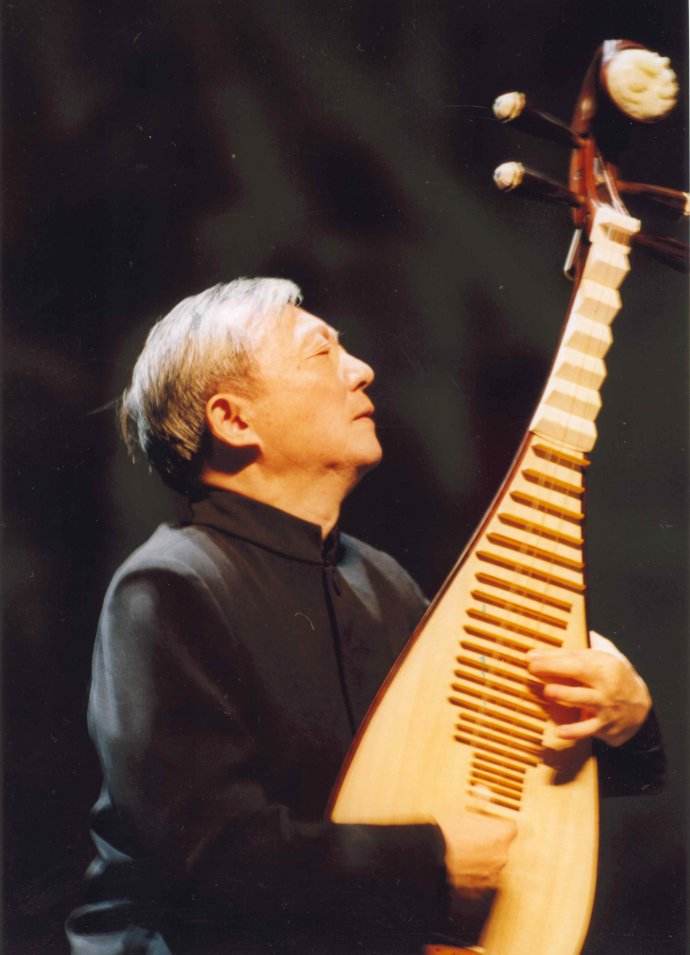

刘德海,祖籍河北沧州,1937年8月13日出生于上海,2020年4月11日逝世于北京。

我国著名琵琶演奏家、教育家、作曲家,中国音乐学院原副院长、国乐系教授、博士生导师。

1954年,刘德海拜琵琶演奏家林石城为师,1957年考入了中央音乐学院。他在浦东派演奏技艺的基础上广采博纳,又向崇明派的曹安和、上海汪派的孙德裕和平湖派代表人物杨大钧等学习请教,采各家之长,兼收并蓄,大大发展了琵琶演奏的基本功,并具备了深厚的传统音乐修养。1960年,他首次演奏吕绍恩创作的《狼牙山五壮士》,在内容和技术技巧上,对传统乐曲有了较大突破,大大提高和丰富了琵琶的演奏技巧,对现代琵琶演奏艺术,起到了很大的推动作用。

1970年,刘德海任中央乐团琵琶独奏演员。1972年,他和吴祖强、王燕樵合作创作了琵琶协奏曲《草原小姐妹》,首开琵琶大型协奏曲之先河。

1975年,刘德海首次演出了经他改编后的《十面埋伏》,大获成功。从此人们就把《十面埋伏》和刘德海的名字连在了一起。他把这首乐曲带到了世界各地演奏,让世界人民都认识了琵琶,也让世界了解源远流长的中国文化。

1979年,由小泽征尔率领的波士顿交响乐团访华,刘德海与乐团合作演奏了《草原小姐妹》;1981年,黄贻钧在德国指挥柏林爱乐乐团连演三场音乐会,刘德海担任琵琶独奏,这是中国人首次与柏林爱乐合作,刘德海也成为与西方交响乐团合作的民族音乐第一人。

1983年起,刘德海任中国音乐学院教授、副院长,培养了大批优秀青年琵琶演奏家。近年来,他不断探索琵琶指法的创新,积极开拓琵琶乐曲创作的新路子,取得了丰硕的成果。他将《浏阳河》《远方的客人请你留下来》《游击队歌》《马兰花开》等多首歌曲改编为琵琶独奏曲,使其雅俗共赏,又对《霸王卸甲》《陈隋》《浔阳月夜》等传统琵琶古曲进行了整理、改编。刘德海还创作了“人生篇”――《天鹅》《老童》等,“田园篇”――《故乡行》《一指禅》等,“宗教篇”――《滴水观音》《喜庆罗汉》等大量富有哲理性的琵琶乐曲,积极开拓了乐曲创作的新思路。

2019年,刘德海获选第八届华乐论坛暨“新绎杯”杰出民乐教育家,在颁奖现场他演奏了新作《听茶》。

刘德海曾对友人比喻:“我是民族音乐发展道路上的一个爬坡人,明知道它没有终点,我还会就这样一直爬下去,直到我的尽头,哪怕再多的苦涩和寂寞。”正是这种精神,使他不仅在琵琶演奏技艺发展和创新上成为划时代的人物,也使他创作的大量琵琶作品和具有很高学术价值的文章,影响了民族器乐相关专业的发展和几代民乐人。

《秦俑》创作于1985年,是琵琶大师刘德海五首琵琶曲“人生篇”之又一力作。《秦俑》中体现了一种新的艺术构思即音调和结构上的古今中外的自由融合,形象塑造上偏重对独特意境的追求。

在《秦俑》中既可以使人们感受到古代琵琶武曲那种威武,刚强的武士气质,又可以听到古代琵琶文曲那种幽雅清淡的文人气质,同时还可以看出古代琵琶小曲那种精致简洁,富于生动意境描绘的特色。从而使他的琵琶创作体现了一种整体的新的音乐风格。

在演奏技法方面,《秦俑》将两种传统演奏法——“绞弦”和“泛音”的音响潜力发挥到了极至。“绞弦”发出的尖锐金属感声音极大地发挥了琵琶这件乐器的拟声效果,让人听后易产生历史画面感,而“泛音”就如将秦俑重见天日般赋予其新的生命。

《秦俑》对于现代琵琶音乐创作的意义不仅仅在于艺术构思和演奏技法鹅创新,却更在于其所代表的具有时代感的创作观念和美学追求。