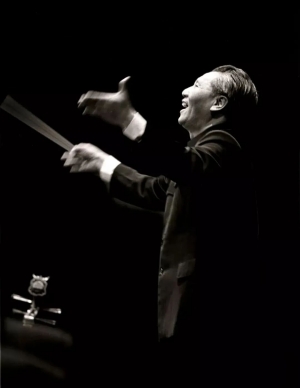

彭修文(1931年2月7日—1996年12月28日),出生于湖北武汉,中国作曲家、指挥家。

1950年,进入西南人民广播电台文艺组。

1953年,成为中央人民广播电台民族管弦乐团首批演奏员,演奏二胡与琵琶,同时担任该团民间音乐整理小组组长。

1954年,被任命为中央广播民族管弦乐团的责任指挥,开始了指挥道路。

1957年,带领中央广播民族管弦乐团参加了第六届世界青年与学生和平友谊联欢节,获得了团体金质奖章。

1963年,创作了民乐合奏《燕山晚秋》。

1973年,被任命为中央广播民族管弦乐团副团长。

1979年,创作交响音诗《流水操》,二胡协奏曲《不屈的苏武》。

1980年11月,率领中国广播民族乐团访问日本。

1981年,受聘于香港中乐团,担任客席指挥。

1982年,率领中国广播民族乐团赴香港参加第七届香港亚洲艺术节。

1984年,创作民族管弦乐《秦·兵马俑》。

1986年,担任香港地区杰出青年乐器大赛评委主席;8月,与朴东升、秦鹏章等人筹建中国民族管弦乐协会,担任两届会长。

1987年,担任新加坡人民协会华乐团(后改名为新加坡华乐团)客席指挥;同年,被评为国家一级指挥 。

1990年,指挥中国广播民族乐团录制《春江花月夜》专辑,凭借此张专辑获中国唱片总公司“金唱片”奖。

1992年,获中国唱片总公司“金唱片奖-指挥特别奖”。

1996年5月,指挥高雄市国乐团演出,完成了其舞台生涯的告别演出;12月28日,彭修文逝世。

“以情入曲,以曲传情”是彭修文指挥的特点之一。他认为,“一个演奏者不能理解作品就不能入情,不入情的演奏就失去了艺术的感染力,就不能使听众产生共鸣。”因此,每排练新作品,尤其是一些古曲时,他总是会给演奏员介绍作品的背景和内容,以加深对作品的理解。比如在排练《塞上曲》的时候,他就在排练中讲了王昭君与蔡文姬的故事,并在乐曲的某些段落和乐句中,进行具体的提示,帮助演奏员深入理解作品。此外,继承和学习传统乐曲与民间音乐的演奏手法,是彭修文在指挥时十分重视并倡导的演奏艺术。例如,在编钟与乐队《梅花三弄》的曲谱里,有一段弹拨乐与低音乐器的齐奏旋律,在排练时,彭修文规定了一些特殊的演奏技法,取得了如同一群古筝演奏的效果,使乐曲增加了民族风格。

改编作品

彭修文的创作特征首先是改编与创作并举,他的改编作品占到创作总数的三分之二。“古为今用”、“洋为中用”是彭修文改编作品的主要特色。例如《春江花月夜》《月儿高》《流水操》《将军令》等,都是根据古曲改编而成的民族管弦乐作品。通过改编,使作品保留了原曲旋律优美、结构完整和风格浓郁的特点,并注入了新鲜血液,使之面貌一新 。而《四小天鹅》《图画展览会》《卡门组曲》《雅典的废墟》等作品则是改编移植与西方管弦乐队的作品,在改编过程中,彭修文分别在和声、曲式、配器等方面赋予了原作以更多的创造性因素。

创作作品

彭修文的作品中所展示出的音乐趣味,显示了他深厚的中国音乐底蕴与作曲才华。他的作品发出的是中国的音响,用的是中国的语汇,融合了深厚的中国传统、古典及民间音乐的文化音响。彭修文善于借鉴西方作曲技法,他对西方各个时期的音乐以及作曲技法都进行了钻研。比如他的《十二月》组曲中的《八月》就吸收了印象派的手法采用了全音阶、连续大三度、减五度和大二度平行进行等。

彭修文模式

“彭修文模式”,是20世纪90年代以来学界探讨民族乐队建设中普遍使用的概念。“彭修文模式”下民族管弦乐的音源结构特征,是彭修文按照晚清时期传统器乐领域的分类(即吹、拉、弹、打)为基础,并在传统管弦乐队模式的基础上,探索实践适合中国民族音乐特点的音源结构。在此之后所成立的民族管弦乐队,基本上都或多或少借鉴了“彭修文模式”。

人物评价

中央电视台、中央人民广播电台:中国当代杰出的民族音乐大师,中国民族管弦乐学会的创始人之一,民族音乐事业的播种人,杰出的作曲家、指挥家。

作曲家朴东升:彭修文的这些作品是极为丰富的财富,他不愧为中国民乐界的一位主帅,一面大旗,中国当代杰出的民族音乐大师。

指挥家卞祖善:彭修文的指挥胸有成竹,严谨规范,鲜明果断,热情奔放,张弛有致,刚柔相济,一派大师风范。

自1997年6月起履任香港中乐团。1987年获颁授中国首届专业评级一级指挥。对文化发展的贡献获各地政府予以表扬,包括新加坡政府“2001年文化奖”、香港特别行政区银紫荆星章、台湾2018传艺金曲奖最佳指挥奖、国际演艺协会2022年卓越艺术家奖及第十七届香港艺术发展奖——杰出艺术贡献奖等。

阎氏现应聘为上海音乐学院中国民族管弦乐研究中心主任及指挥系教授、香港演艺学院荣誉院士,并担任多间音乐院校客席及特聘教授、陕西省广播电视民族乐团荣誉音乐总监、中央民族乐团终身荣誉指挥。

阎氏带领香港中乐团创下多个中乐发展的里程碑,其艺术成就更获各界肯定。他全方位拓展香港中乐团,推动委约作品;积极与不同界别互动,探索交融;领导发展乐器改革;倡议创立全球首个中乐乐队学院;于香港演艺学院开设中乐指挥硕士课程;倡议举办及主持多次中乐国际研讨会及高峰论坛;创办全球首个国际中乐指挥大赛,被时任中国音协主席赵季平誉为“中国音乐发展史上的里程碑”。

阎氏师从著名指挥家夏飞云、作曲家胡登跳、何占豪等教授,于1983年以优异成绩毕业于上海音乐学院,随即受聘为中国中央民族乐团首席指挥。除中乐指挥外,他亦曾获邀客席指挥中国交响乐团、北京交响乐团、上海交响乐团、深圳交响乐团、广州交响乐团等。阎氏亦为活跃作曲家,创作乐曲屡次获得国家大奖。

1974年秦陵出土之兵马俑群,震惊中外。从公元前230年至221年仅10年时间,秦皇嬴政灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国。秦始皇统一天下,开中国之始;然秦王朝暴政专横,人民不堪忍受,终于在13年内覆灭了。这首乐曲并非写兵马俑,而是写秦代士兵长年行役,离别故土之苦和他们的妻儿父母盼望亲人归家之情,所以标题为幻想曲。

全曲共分三段:

一、军整肃,封禅遨游几时休

音乐开始很弱,描写在拂晓时候,从远处传来军队的行进声和隐约的号角声,由远至近,接着引出了古代军队行进的主题。而此段音乐的第二主题则是描写士兵抑郁的心情。乐曲的后段是在金鼓齐鸣中,描写显赫威武的皇帝车驾仪仗出现,最后是在密锣紧鼓中鸣金收兵,安营扎寨的情景。

二、春闺梦,征人思妇相思苦

安静的夜晚,不时传来巡营的梆子声。在寂静中隐约听到士兵哭泣的歌声,这种思家的乡音引起了其他士兵思乡之情;跟着歌声合唱起来,慢慢引人入梦。音乐中同样的梆子声,是描写家中妻子为丈夫洗棉衣的捣衣声。这时古筝奏出一段婉转动人的音调,正当回忆与亲人倾诉之际,一声锣鸣,惊破了相思梦。

三、大纛悬,关山万里共雪寒

这是第一段音乐中的主题再现,但在情绪、环境上都有了变化,军队还在行进,皇帝的仪仗依旧,但是刮起了阵阵寒风,阴云迷漫,天空飘起了雪花。此时,音乐气氛变得更加严峻,行军的主题成了悲壮的号角,最后全曲在强烈的情绪中结束。